2023年~2024年限定発売 榮太樓飴しょうが蜂蜜飴

一年間限定の榮太樓飴「しょうが蜂蜜飴」が、10月1日新発売!

高純度で雑味のない白ざら糖を、焦げる直前まで高温の直火で煮詰めることでうまれる有平糖の香ばしい味わい。

高知県産生姜のピリリとした辛味と、山田養蜂場の国内産百花蜂蜜のまろやかで深い味わいが相性の良い組合せです。

着色料や香料を使用せず、素材本来の風味を大切に仕立てた味わいをお楽しみください。

酸っぱくない「梅ぼ志飴」

江戸当時、棒状に延ばした紅い飴を鋏で切り、指でつまんで作る三角の飴の形が「皺が寄っていて梅干しに見える」ため、江戸っ子により「梅ぼ志飴」と名付けられました。

現代も江戸からの製法を守り続け、鍋を火から降ろすタイミングは職人の手で見計らっています。歯に付かずカリカリと軽やかに噛み砕けるキレのよさ、砂糖の熱分解により生じる「カラメル」を主体とした複雑な風味は、独特のコクを生み出しています。

黒糖と桂皮末の深い味わい「黒飴」

梅ぼ志飴の姉妹品として明治時代に誕生した黒飴。黒糖の独特の風味がもっとも引き立つよう、沖縄県西表島、小浜島で収穫、製糖された黒糖を使い黒飴を作り続けています。

昭和に入ってから現在のように表面に桂皮末をまぶすようになり、黒糖の深いコクと桂皮末が醸し出す素朴な風味が混ざり合った、飽きのこない味が生まれました。

上白糖、黒糖、水あめ、桂皮末のみで作られた甘味をお楽しみください。

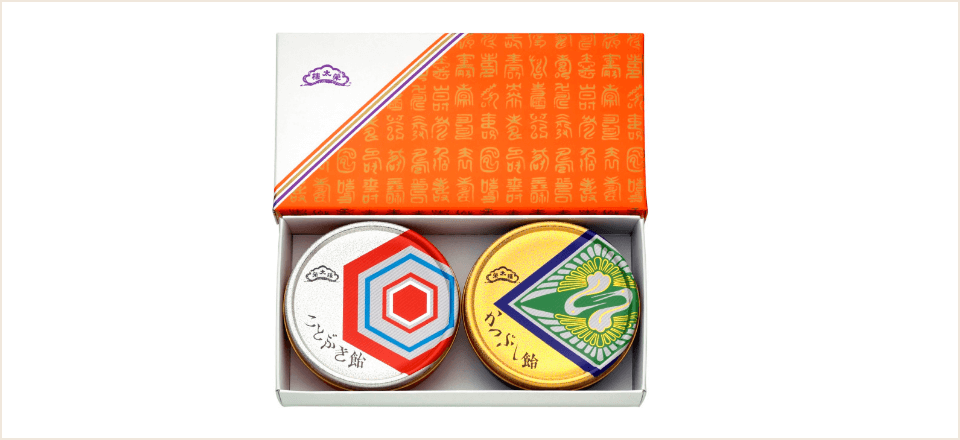

おめでたい時に。

梅ぼ志飴をおめでたい亀甲形にした「ことぶき飴」と、黒飴を縁起のよい鰹節形にした「かつぶし飴」をセットにした「敬老の日」の贈り物などに最適な商品です。